Gentlemen's Watch Ich habe eine Zeit lang vergeblich versucht, ihn zu fangen. Und dann plötzlich, an einem sonnigen Tag im März, kommt eine E-Mail: "Ha Hans, Let's Talk, Grüße! Ad."

Text und Fotografie: Hans van Wetering

Wann passt es Ihnen, frage ich, als ich ihn am nächsten Tag anrufe. Nächste Woche? Die Woche danach? "Komm schon", klingt er entschlossen, "die Sonne scheint, und jeder Tag ist anders, alles verändert sich ständig, schau dir Trump an." Ein großzügiges Lächeln. Ich zaudere noch ein bisschen, bereite das Interview ein bisschen vor, das wäre sowieso praktisch. Aber Visser festgelegt ist. Ok, um wie viel Uhr dann? Ende des Nachmittags? "Nein, die Sonne scheint jetzt, komm jetzt!"

Er gibt unglaublich detaillierte Wegbeschreibungen - dort bei dem weißen Bauernhaus auf der linken Seite, dann ein kleines Haus auf der rechten Seite, mit bemerkenswerter weißer Fassade, dann in diese kleine Straße bei... du wirst sehen... und da gehst du hin... und dann kommst du zu ....- und eine Stunde später sitzen wir auf einer Terrasse im Zentrum von Laren. Seine Terrasse, da Visser in der Nähe wohnt, kennt ihn hier jeder. Während des Interviews wird er ständig von Passanten gegrüßt.

"Du musst den Namen der Terrasse erwähnen", sagt Visser, als wir uns setzen: "Das Lex, wir sind im Lex! Nette Leute, gerade erst angefangen, also. Egal, schön so, fangen wir an, mal sehen, wo wir landen."

"Diese Besonderheit des Lebens, in das man hineingeworfen wird - wie: Sortiere es aus, sortiere es aus mit deiner Scheiße..."

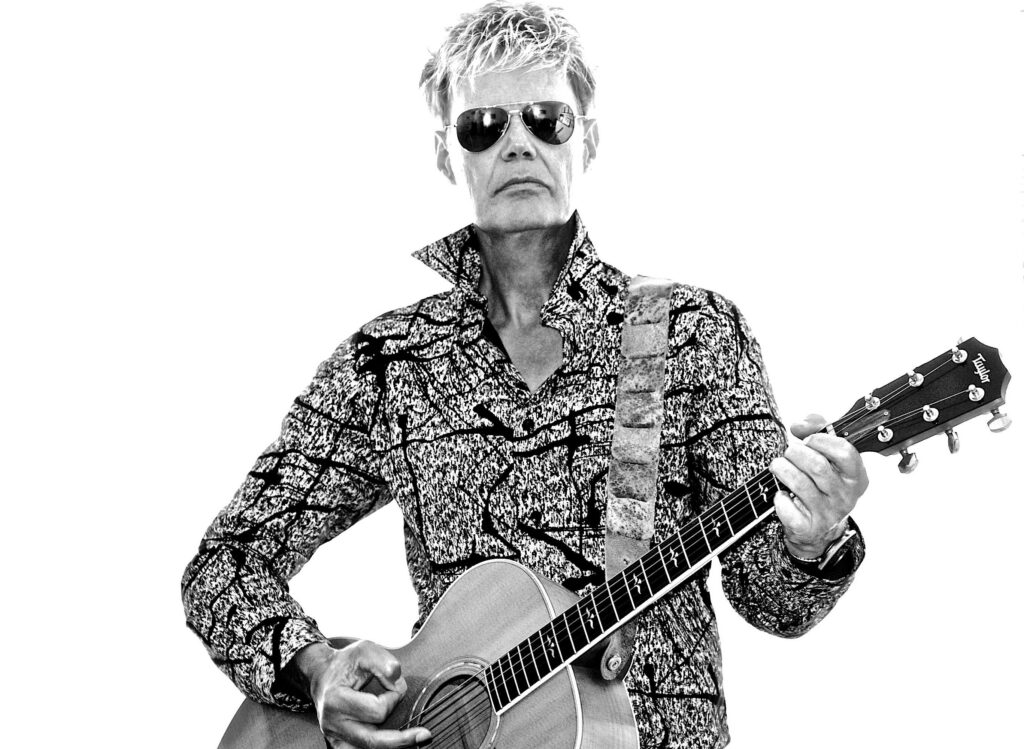

Die meisten Menschen wissen Ad Visser (Amsterdam, 28. April 1947) von Toppop, der kultigen Popsendung, die zwischen 1970 und 1985 von AVRO ausgestrahlt wurde. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Visser hat nicht nur zahllose Radio- und Fernsehsendungen gemacht, sondern auch Bücher geschrieben, Theater gespielt (mit so interessanten Titeln wie "Hitec-heroes" und "De tirade van de dolle hond") und Kunstperformances aufgeführt (z. B. verwandelte er eine Boeing 747 in ein Musikinstrument).

Labelmanager des prominenten Plattenlabels Island Records für die Plattenfirma Universal war er auch. Und ach ja, er hat auch Marketing studiert, "weil das damals niemand in der Musikindustrie gemacht hat, das schien praktisch zu sein." Das kam ihm sehr gelegen, als er als kleiner Junge das AVRO-Gebäude betrat ("Ich ging zum AVRO, weil ich dachte, es sei ein schönes Gebäude. Ich ging zuerst an all den Gebäuden vorbei, die VPRO hatte ein paar kleine Villen, die nach nichts aussahen, und das TROS-Gebäude, das wirklich schrecklich war, ein krankes Gebäude") und dort unangekündigt zum Programmdirektor ging, um eine Radiosendung vorzuschlagen, die Superclean Dreammachine: "Es würde Musik zu hören sei, was man im niederländischen Radio nicht hören könne, sagte ich. Und dass es doch gerade zu AVRO passe, ein breites Repertoire anzubieten, ein Programm für junge Leute! Im Ausland schon groß! Das wird ein Riesenerfolg! Kurze Zeit später riefen sie an: Mach es! Das war 1968, da hat alles angefangen."

Visser wuchs im noblen Amsterdam Zuid auf. Sein Vater war Getreidehändler, seine Mutter malte, entwarf Hüte. Eine kulturbegeisterte Familie, in der er schon früh in das städtische Museum mitgenommen wurde ("Die Ausstellung Bewogen Bewegen, 1961, mit Pol Bury und Jean-Pierre Tinguely: Ich liebte sie. Von dort aus legte das Schiff ab..."), hatte er schon in jungen Jahren alle Freiheiten, seinen eigenen Weg zu gehen. Auch buchstäblich.

Auf die Frage nach seiner ersten Erfahrung von Schönheit beginnt Visser von dem Weg zu erzählen, den er als kleiner Junge von zu Hause zur Schule ging, dass er einige Straßen mied, weil er die Gebäude hässlich fand, dass er einen Umweg über die Konzerthalle machte. Visser erwähnt eine Straße nach der anderen, als würde er den Weg in diesem Moment noch einmal gehen und die Gebäude und Straßen wiedersehen.

Warum ein Gebäude schön und ein anderes schrecklich ist, warum ein Lied einen an der Kehle packt und ein anderes nicht, das dürfe man nicht zu sehr analysieren, sagt Visser: "denn dann fängt man an, diesen Prozess in Sprache umzuwandeln, man macht daraus Definitionen. Und zwischen Wahrnehmung und Wortgebrauch liegen Kilometer, Meilen, Lichtjahre! Sobald man anfängt, es zu benennen, unterbricht man diesen besonderen Prozess".

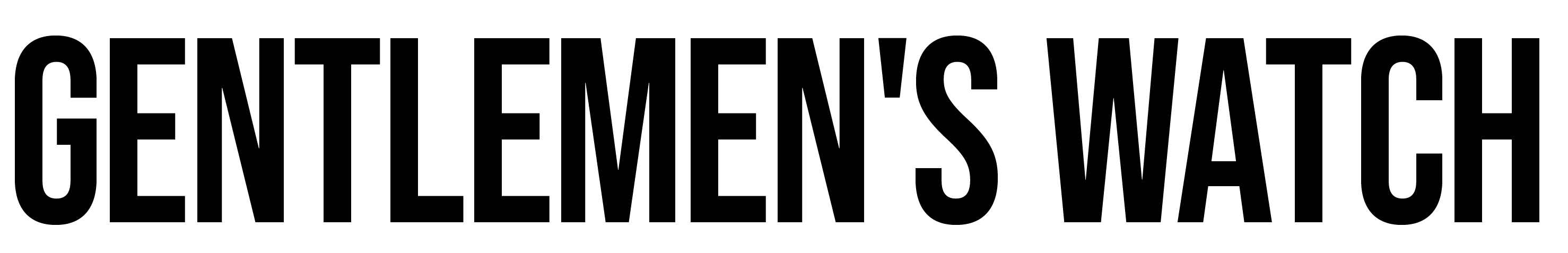

Visser hat alles Mögliche gemacht, sieht sich aber in erster Linie als Singer-Songwriter. Während seiner Zeit als berühmter Radio- und Fernsehproduzent machte er Popmusik, teilweise unter dem Radar, und das war beabsichtigt. Er habe genug Elend gesehen, sagt Visser, Musiker, die von der Industrie zermahlen wurden und auf der wilden Seite untergingen. Nationalen und internationalen Erfolg hatte er Anfang der 1980er Jahre mit seinem Multimediaprojekt Sobrietas, einem futurologischen Roman mit begleitendem Soundtrack. Er hatte einen Top-5-Hit in Italien. Er hat es selbst erlebt: "Dann habe ich gedacht: Mein Gott, ich muss dafür sorgen, dass ich nie einen großen Erfolg habe, dann gehe ich in die Scheiße, denn ich mag das lol. Als ich dann eine goldene Schallplatte hatte, was einige Male passiert ist, habe ich das Projekt sofort wieder fallen gelassen."

Ein weiterer Passant grüßt Visser, ein Schluck Kaffee, Schweigen. Dann plötzlich: "Wenn ich mich so reden höre... Ich spreche von mir als einer Erfolgsgeschichte. Das muss man dosieren, sonst heißt es: Hat der denn gar keine Scheiße erlebt? So ein Arschloch! Von dem muss ich nie wieder was hören." Gelächter.

"Im Nachhinein sagten wir zueinander: Ja, wenn es dort geendet hätte, was für ein fantastisches Ende wäre das gewesen!"

Er hat all die Jahre weiter Musik gemacht, aber nicht nach den Formaten, die im Radio verlangt werden. Er suchte nicht den Erfolg, sondern hielt die Musik rein, sagt Visser. Das war es, worum es ihm ging. Seiner Intuition zu folgen und dann zu sehen, wo man landet. Eine Avantgarde-Popband, Blurpp, das war in den 1960er Jahren. "Wir sollten eines Tages im Fernsehen auftreten. Ich hatte einen Song mit dem Text 'Iek, Iek I'm a freak, and I get a kick out of a bottle of prick' geschrieben. Das wurde noch am selben Tag vom Rundfunkrat gestoppt." Visser lacht: "Das Argument war: Es muss um Rauschgift gehen." Seitdem hat er mehr als 40 Alben aufgenommen, davon 28 als Solokünstler.

Visser ist ein Redner, der ständig Anekdoten aneinanderreiht. "Ich schweife ab", sagt er nach der x-ten Abschweifung, "damit Ihre Geschichte im Sande verläuft. Ich habe nämlich noch einiges zu erzählen." Er greift nach seinem Handy und sucht nach etwas. Es stellt sich heraus, dass es eine Liste ist, die er gemacht hat, als Schriftsteller Dezes unvorbereitet im Auto auf dem Weg zu dieser Terrasse saß. (Liest) "Nein, du musst nicht..." (Liest weiter) "Oh doch, das schon... ob du etwas damit machst, ist egal, aber ich muss es dir gesagt haben, sonst taugt es nichts."

Wie er seine Frau kennenlernte, das muss erzählt werden. Denn auch das ist eine schöne Geschichte; eine Geschichte, in der der legendäre Gitarrenverstärker VOX AC30 - der Verstärker, der unter anderem von den Rolling Stones und den Beatles verwendet wurde - eine Hauptrolle spielt. Niemand hatte so einen. Und Visser konnte ihn unerwartet bei einem kurzfristig angesetzten Gig ausprobieren. "Maximale Lautstärke natürlich! Wunderbar! So schön! So schön!" Ehefrau Melanie saß im Publikum. 57 Jahre sind sie nun schon zusammen.

"Die Schönheit der Verbindung", sagt er wenig später. "Wenn wir zusammen eine Stadt besuchen, gehen wir getrennte Wege. Ich habe sehr lange Beine, sie kurze, das geht nicht. Wir würden uns dann immer an einem bestimmten Punkt treffen. Aber irgendwann, wenn wir in einer Stadt waren, in der wir noch nie waren, haben wir gesagt: Wir werden uns auf nichts einigen und schauen, wo wir landen. Und das Faszinierende ist, dass wir uns immer wieder über den Weg laufen. Diese Wege führen schließlich zusammen. Ja, das ist das Schöne. Das geht über jede Logik hinaus. Offenbar haben wir gemeinsam ein besonderes Radar entwickelt. Das ist das Schöne, die Tiefe dieser Verbindung, dass man so sensorisch verbunden sein kann."

Routen, Wege, Pfade - diese Worte tauchen während des Gesprächs immer wieder auf. Der Weg von zu Hause zur Schule, der Weg entlang der Rundfunkgebäude, die Wege, die Visser und seine Frau getrennt voneinander gehen, der Weg vom Amsterdamer Stadtzentrum zu dieser Terrasse in Laren. Wege, die man oft wählt, ohne genau zu wissen, warum, Wege und Pfade, auf denen man landet, "wenn man alle Fenster seiner Wahrnehmung ständig offen hält". Wege, die sich immer wieder verzweigen, ohne dass man sie bewusst in den Griff bekommt, so wie sich auch dieses Gespräch als ein solcher auffächernder Weg erweist, "wie das Leben selbst", sagt Visser.

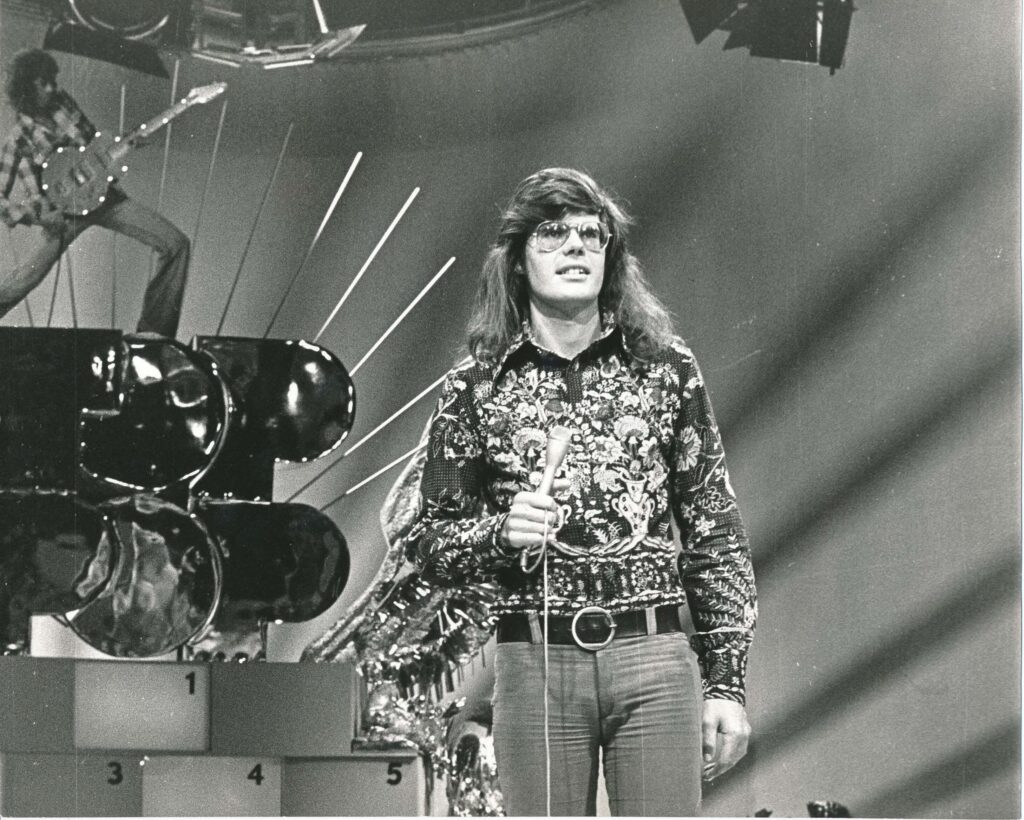

Es kommt zu seinem Projekt Die Parade der himmlischen Tragödie. Von allen Dingen, die Visser gemacht hat, ist dies vielleicht das bizarrste. Es ist ein 8 Stunden und 39 Minuten langer Song. Das längste Lied, das je geschrieben wurde. Und wie bei vielen anderen Dingen, die er gemacht hat, sollte es nicht sein, sagt Visser: "Ich habe keinen Standard verwendet, ich bin dem Weg gefolgt, den das Lied vorgegeben hat. Natürlich hätte ich sagen können: sechzehn Strophen, das ist gut fürs Radio. Aber das ist mir egal. Ich befinde mich in einem Abenteuer. Der Song führt mich dorthin, wo ich herauskommen muss. Der Motor dieses Prozesses ist: Vertrauen. Ich habe es laufen lassen und so kamen immer mehr Strophen hinzu. Irgendwann dachte ich: Das wird nie enden, das wird weitergehen, bis ich sterbe. Und ich akzeptierte das. Aber dann, nach 1050 Strophen, wurde es still, es war fertig. Ich hatte ein Lied mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende.

Die Musikindustrie reagierte verächtlich, die Kunstwelt sah das anders. Visser wurde vom Groninger Museum angesprochen. Der Song wurde aufgeführt und vom Museum erworben - der einzige Popsong der Welt in einer Museumssammlung.

"Wovon das Lied handelt? Vom Durcheinander und Herumtasten des Menschen, der immer versucht, die Existenz in den Griff zu bekommen und die Essenz des Lebens zu entdecken. Die Schönheit der Mystik, das ist es wirklich. Diese Besonderheit des Lebens, in das man hineingeworfen wird - wie: sortiere es aus, finde es heraus mit deinem Durcheinander - und dass es so viele Schichten gibt; dass du denkst, es passiert in deinem Kopf, aber dass es in der Zwischenzeit auch woanders ist, dass du denkst, du hast eine schöne Idee, aber dass es eigentlich schon da war, sozusagen, in allen möglichen Formen, die alle mitspielen: diese Mystik, das ist schön."

Eine ältere Dame mit goldumrandeter Schmetterlingssonnenbrille, schneeweißem Haar und einem womöglich noch weißeren Pudel grüßt herzlich ("Alles klar, Adje?"), die Kellnerin kommt noch einmal vorbei, um zu fragen, ob alles nach seinem Geschmack sei (Visser wieder: "Die Lex huh! Die Lex!"). Er spricht immer noch über sein neuestes Projekt, eine Platte, die er mit dem Metropole-Orchester aufgenommen hat, mit dem Titel Rücksichtslos: Casanova, Gainsbourg und Dali ("eine Mission, ihre Gehirne zu hacken") und dann ist es Zeit, Fotos zu machen, einschließlich eines Selfies für die Frau des Schriftstellers dezes: denn Ad Visser war ein Held, sie ist mit Toppop aufgewachsen. "Ich auch", sagt Visser. "Für mich ist es nicht anders, ich habe die gleiche Reise hinter mir."

Er schaut wieder auf seine Liste der Geschichten, die er erzählen wollte. "Nun, so ist es schon mehr als genug. Aber ich werde sagen, was dir jetzt noch fehlt. Ich wollte dir noch von der Schönheit der Natur erzählen, von der absoluten Stille. Und was dir auch fehlt: die Schönheit des Schicksals. In Griechenland waren Melanie und ich auf einer Yacht und gerieten in einen schrecklichen Sturm. Wellen von sieben bis 12 Metern. Das war so schön! Ab und zu kam die Sonne durch, durch diese schäumenden Wellen! Ich lag auf dem Deck und die Wellen schlugen auf mich ein, das tat weh! Und kalt, kalt, so kalt war mir noch nie im Leben. Wir waren ganz nah beieinander, konnten aber nicht miteinander reden, so laut war das Tosen des Sturms. Hinterher sagten wir zueinander: Ja, wenn es dort geendet hätte, was für ein fantastisches Ende wäre das gewesen!"