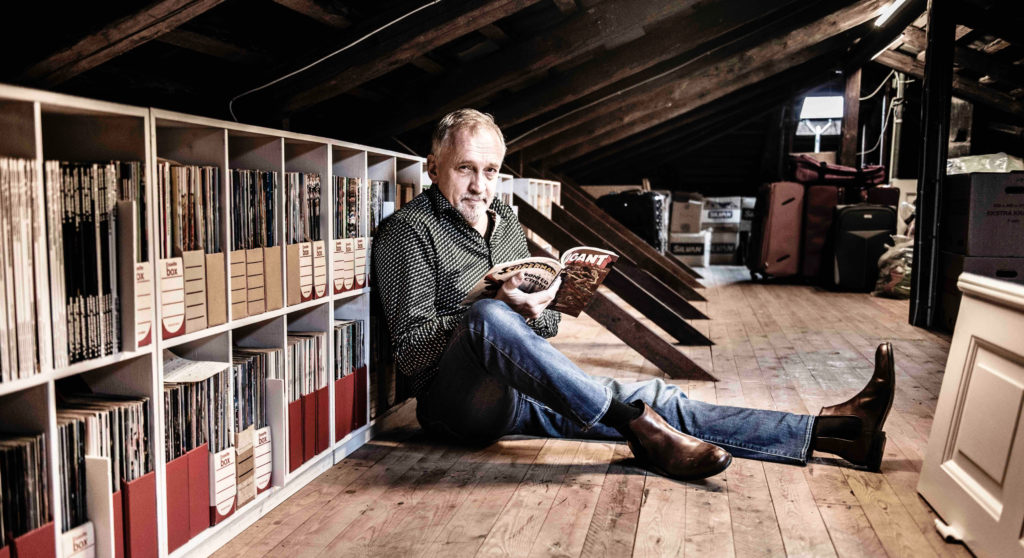

"Eigentlich wäre ich jetzt lieber zu Hause bei meiner Familie", sagt Jussi Adler-Olsen (geb. 1950) und blickt nach draußen, wo die Radfahrer auf der Herengracht bereits fluchend einem mitten auf der Straße geparkten Lieferwagen ausweichen...

Text: Hans van Wetering

Das Interview findet nicht lange nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine statt. Adler-Olsen ist in Amsterdam, um für seinen neuesten Thriller zu werben, Natriumchlorid, Band 9 seiner sogenannten Q-Reihe um Inspektor Carl Mørks (und das Q-Polizeirevier in Kopenhagen) und die 2013 erschienene Verfilmung von The Marco Effect. Seit der Veröffentlichung des ersten Teils der Reihe im Jahr 2007 wurden weltweit 27 Millionen Bücher verkauft, davon eine Million in den Niederlanden.

In der Gegenwart

Doch der Krieg in der Ukraine ist unausweichlich. Geschichten über Gräueltaten und Kriegsverbrechen dominieren die Nachrichten. Die Welt ist plötzlich eine andere, und das wirkt sich auf seine Arbeit aus, sagt Adler-Olsen. "Meine Bücher entwickeln sich mit der Zeit. Ich bin gezwungen, über diese Welt nachzudenken, und das spiegelt sich in meinen Büchern wider. Diese Bücher spielen im Hier und Jetzt, folgen einander direkt in der Zeit. Natriumchlorid endet am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020. Und eigentlich sollte das neue Buch, das ich schreiben werde, Band 10 der Serie, gleich danach, am 1. Januar 2021, weitergehen. Aber ich zögere, vielleicht sollte ich ein Jahr auslassen und direkt in die Gegenwart gehen. Ich kann die schrecklichen Dinge, die im Moment passieren, nicht ignorieren."

Machtmissbrauch ist in den Büchern von Adler-Olsen allgegenwärtig. Machtmissbrauch in der Gesellschaft, Machtmissbrauch in der Familie. Das hat mit seinem Hintergrund zu tun, sagt der Autor. Er hat Psychologie und Politikwissenschaften studiert. Und dann ist da noch etwas ganz anderes, das Adler-Olsen zur nahezu perfekten 'Ausbildung' für einen Thriller-Autor macht.

Foto: Politikens Forlag

Elektroschocks und Schlimmeres

"Ich bin in einer psychiatrischen Anstalt aufgewachsen. Mein Vater war Psychiater und damals war es üblich, dass die Familien der Angestellten in der Anstalt selbst wohnten. Wir haben auch zusammen gegessen, in einer Gemeinschaftsküche, mit den Krankenschwestern, mit den Ärzten. Es waren die frühen 1950er Jahre, Psychopharmaka gab es noch nicht, man konnte nicht wirklich etwas tun. Die Behandlung war schrecklich: Die Patienten wurden gefesselt, bekamen Elektroschocks und Schlimmeres. Manche waren in Käfigen, praktisch ohne Kleidung. Mein Vater war ein guter Mann, aber vor einigen der anderen Ärzte hatte ich Todesangst. Die benahmen sich wirklich wie Könige, richtige Schläger. Einer der Ärzte nahm beim Abendessen ein Glas Wasser, tat zwei rohe Eier hinein und trank es dann in einem Zug aus. Das war wirklich ein unglaublicher Mistkerl. Lobotomie war seine Spezialität."

Es war eine verkehrte Welt. Eine Welt, in der die Patienten die Opfer und die Ärzte die wahren Bösewichte waren, in der die Kinder täglich mit den Patienten zu tun hatten - etwas, von dem Adler-Olsens Vater glaubte, dass es gut für beide sei.

"Ich hatte einen Leibwächter, einen Schiffskapitän mit einem pockennarbigen Gesicht. Er war ein riesiger Kerl, der immer einen dieser enorm breiten John-Wayne-Gürtel trug, und man erzählte sich, dass er jemanden mit einem Schlag töten konnte: Das ist eine der wenigen wirklich existierenden Personen, die ich in meinen Büchern verwendet habe, in Alphabetisches Haus. Aber er wurde überhaupt nicht gebraucht, es war nicht gefährlich".

Befreundeter Mörder

Mit einigen Patienten verband den Autor sogar eine Freundschaft. "Inspektor Carl Mørck basiert teilweise auf einem dieser Patienten. Er hatte seine Frau umgebracht, aber für mich war er ein netter Mann. Er weinte oft, und dann tröstete ich ihn. Das hat mich früh gelehrt, dass das Gute und das Böse nicht absolut getrennt sind, dass beides in einer Person wohnen kann. Später habe ich verstanden, dass das eigentlich in jedem Kopf passieren kann. Das sieht man jetzt wieder in der Ukraine."

Schlechtigkeit wird oft mit einer bewussten Handlung in Verbindung gebracht, sagt Adler-Olsen, aber genauso oft ist sie eine Abwesenheit von Bewusstsein, eine Abwesenheit von Empathie. Letzteres ist nach Ansicht des Schriftstellers ein wesentliches Merkmal unserer Zeit, in der es immer um das "Ich" geht. Sein neuer Thriller, Natriumchlorid, geht es um Menschen, die keinerlei Interesse an dem haben, was sie bewirken, die sich in keinster Weise in den anderen einfühlen.

Letzteres ist genau das, was Adler-Olsen immer ausgiebig tut, bevor sie einen Thriller schreibt: "Ich kenne die Figuren in meinem Buch schon lange, bevor ich das Buch schreibe. Ich tauche wirklich in diese Figuren ein, versuche, sie kennenzulernen. Für das Alphabetische Haus (sein erster Thriller aus dem Jahr 1997) habe ich zunächst achtzig Seiten über die Kindheit der Hauptfiguren, zweier Piloten, geschrieben, aber davon ist im Buch nichts zu finden. Ich habe diese Seiten nicht verwendet. Das Buch beginnt sozusagen auf Seite 81, aber ich brauchte diese Jugend, um die Figuren zu verstehen, um zu begreifen, warum sie so sprachen, wie sie sprachen, was sie sagten."

Letzteres ist genau das, was Adler-Olsen immer ausgiebig tut, bevor sie einen Thriller schreibt: "Ich kenne die Figuren in meinem Buch schon lange, bevor ich das Buch schreibe. Ich tauche wirklich in diese Figuren ein, versuche, sie kennenzulernen. Für das Alphabetische Haus (sein erster Thriller aus dem Jahr 1997) habe ich zunächst achtzig Seiten über die Kindheit der Hauptfiguren, zweier Piloten, geschrieben, aber davon ist im Buch nichts zu finden. Ich habe diese Seiten nicht verwendet. Das Buch beginnt sozusagen auf Seite 81, aber ich brauchte diese Jugend, um die Figuren zu verstehen, um zu begreifen, warum sie so sprachen, wie sie sprachen, was sie sagten."

Egoistische Welt

Das hat die Autorin auch für die Q-Serie getan. Aber in den 15 Jahren, in denen die Serie nun läuft, haben sich die Hauptfiguren weiterentwickelt, sagt Adler-Olsen, denn die Gesellschaft, in der wir leben und in der sie leben, hat sich auch verändert, ist egoistischer geworden.

Draußen hupen die Leute. Der Lieferwagen steht noch immer da, wo er ist. Ein ungeduldiger Taxifahrer steigt aus seinem Auto. Dann nähert sich der Fahrer des Lieferwagens. Der Taxifahrer hebt die Hände zum Himmel, sichtlich irritiert. Der Fahrer lächelt leicht, zuckt mit den Schultern, steigt ein und fährt seelenruhig davon.

Er hoffe, dass seine Bücher die Leser zum Nachdenken über die Gesellschaft anregen, in der seine Krimis spielen, sagte Adler-Olsen etwas später. "Meine Bücher haben immer eine Botschaft. Warum sonst sollte man überhaupt ein Buch schreiben?"

Die Hauptfigur von Der Marco-EffektTeil 5 der Q-Reihe, dessen aktuelle Verfilmung jetzt auf der Streaming-Plattform myLum zu sehen ist, handelt von einem Zigeunerjungen - "und eigentlich ist er nicht einmal das, denn er hat überhaupt keinen Hintergrund" - der in große Schwierigkeiten gerät. Die eigentliche Botschaft des Films, so der Autor: "Kümmert euch um eure Kinder, macht ihnen klar, dass es andere Kinder gibt, die unter viel schlechteren Bedingungen leben, lasst sie ab und zu in diese Richtung schauen."

Adler-Olsen glaubt jedoch nicht, dass die Gesellschaftskritik in seinen Büchern wirklich eine große Wirkung hat. Ein Thriller tut das nicht, denn (lacht): "In Band 7, Selfies, das 2016 erschien, schrieb ich über die Auswirkungen von Smartphones. Nun, das hat auch nicht wirklich geholfen."