Eine Uhr aus der Schweiz, dem Land der Alphörner, des Käses und der Schokolade, gegen eine Uhr aus Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Worin bestehen die Unterschiede? Und ist die eine besser als die andere?

Text: Thomas van Straaten

Swiss made" ist für viele Menschen ein Prädikat für hochwertige Uhren. Auch nicht-schweizerische Marken ziehen es vor, ihre Uhren in dem schönen Alpenland herstellen zu lassen, um diese beiden wichtigen Wörter auf das Zifferblatt zu drucken. Dennoch tragen viele Niederländer japanische Uhren. Seiko und Bürgerin sind in den unteren Segmenten äußerst erfolgreich, schaffen es aber auch, mit High-End-Modellen ernsthafte Enthusiasten und Kenner anzuziehen. Und warum auch nicht? Geschichte, Technik und Handwerkskunst sind in Hülle und Fülle vorhanden.

Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Was sind die Unterschiede zwischen Schweizer und japanischen Uhren? Was unterscheidet eine Grand Seiko Oder Bürgerin aus einer Rolex oder Omega? Haben wir es mit einer wesentlich anderen Philosophie und Herangehensweise zu tun? Oder sind die Gemeinsamkeiten größer als die Unterschiede?

Auf allen Märkten zu Hause

Die beiden größten japanischen Hersteller, Seiko und Citizen, unterscheiden sich in ihrem Produktangebot deutlich von den meisten Schweizer Marken. Beide Marken bedienen praktisch alle Segmente, von rund hundert Euro bis zur exotischen Haute Horlogerie aus diamantbesetzten Edelmetallen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass sie auf allen Märkten zu Hause sind.

Das ist nicht nur aus wirtschaftlicher, technischer und logistischer Sicht enorm clever, sondern auch eine Achillesferse in der Markenwahrnehmung. Denn wie bringt man einen Liebhaber dazu, 10.000 Euro für eine Uhr auszugeben, die denselben Namen trägt wie die, für die sein Nachbar 99 Euro bezahlt hat? Man muss nicht Marketing studiert haben, um zu verstehen, dass dies eine schwierige Aufgabe ist.

Grand Seiko und Citizen werden daher manchmal dafür kritisiert. Gleichzeitig ist es für manche gerade ein Teil des Reizes. Es ist eben doch ein bisschen mehr Schleichender Reichtum als Uhren von Marken, die dafür bekannt sind, dass sie sich voll und ganz den High-End-Modellen verschrieben haben.

Man kann sehen, dass die japanischen Hersteller nach der richtigen Lösung suchen. Seiko zum Beispiel verschiebt langsam sein gesamtes Sortiment in ein höheres Segment. Die Grand-Seiko-Uhren tragen nur noch die Bezeichnungen "GS" und "Grand Seiko" auf dem Zifferblatt, statt eines großen "Seiko" bei 12 Uhr und eines kleinen "Grand Seiko" bei sechs Uhr. Und die Spitze des Sortiments ist unter dem Namen 'Credor' völlig getrennt von den übrigen Kollektionen positioniert.

Vertikale Integration

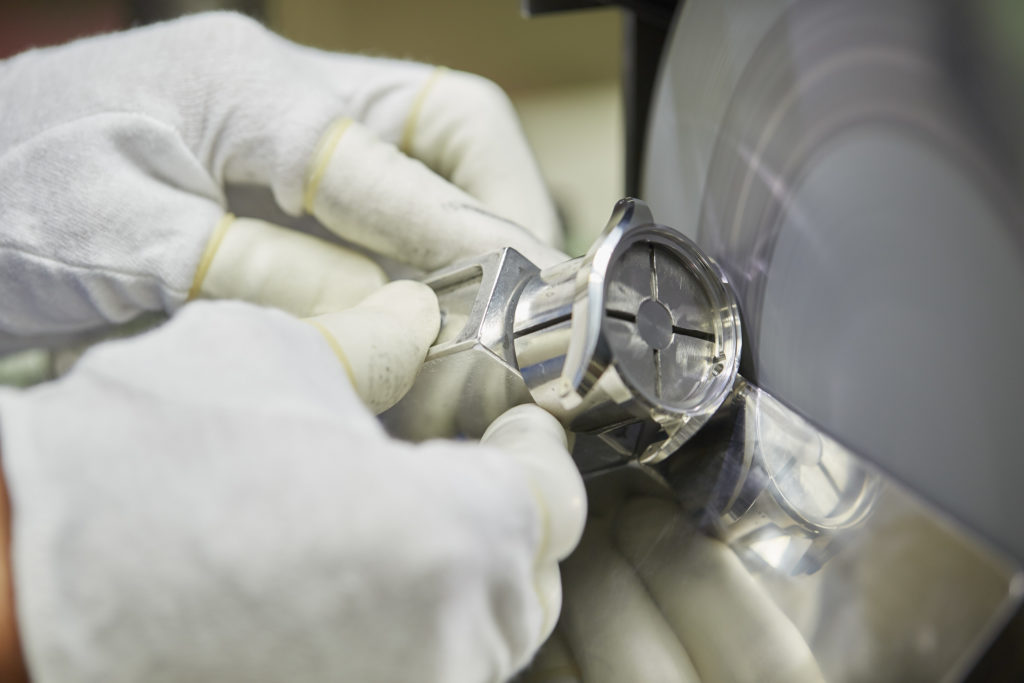

Ein weiterer Punkt, in dem sich die beiden größten japanischen Unternehmen von den meisten Schweizer Unternehmen unterscheiden, ist die vertikale Integration. Das heißt, das Ausmaß, in dem die Marke alles "in-house" macht.

In der Schweizer Uhrenwelt war es lange Zeit üblich, verschiedene Teile von unterschiedlichen, spezialisierten Lieferanten zu beziehen. Zum Beispiel ein Zifferblatt von Singer, ein Uhrwerk von Lemania und ein Armband von Gay Frères, die in einer eigenen Fabrik zusammengefügt wurden. Als der Schwerpunkt immer mehr auf Luxus und Handwerkskunst gelegt wurde, kam es zu einer vertikalen Integration, häufig durch den Aufkauf von Zulieferern. Rolexwar zum Beispiel bis weit ins 21. Jahrhundert hinein dabei, seine Zulieferer einzubinden. Heute gilt die Marke daher als vollwertig.hausintern aber die meiste Zeit ihres Lebens war es das nicht.

Noch heute ticken die meisten Schweizer Uhren mit einem sogenannten Ebauche-Uhrwerk. Auf gut Deutsch: ein von einem externen Anbieter hergestelltes Uhrwerk, das möglicherweise an dessen eigene Spezifikationen angepasst und/oder dekoriert wurde. Und selbst bei hochwertigen Uhren tauchen oft allgemeine Teile wie das Innenleben von Schliessen auf.

Daran ist natürlich nichts auszusetzen, aber Seiko und Citizen machen das anders. Sie sind historisch gesehen immer viel stärker integriert gewesen. Etwas, das auch nur aufgrund der enormen Größe, in der sie produzieren, möglich ist. Und diese Größe wiederum ergibt sich aus der viel breiteren Produktpalette. Eine Geschäftsphilosophie, die sich deutlich unterscheidet.

Funktional versus elegant

Wenn wir in die Technik eintauchen, müssen wir der nuancierten Realität etwas Gewalt antun, um den Unterschied zwischen japanischen und schweizerischen Zeitmessern zu umreißen. Verallgemeinernd können wir sagen, dass japanische Uhren mehr auf Funktionalität ausgerichtet sind, während Schweizer Uhren etwas mehr Wert auf Handwerkskunst legen.

Dies lässt sich auf die bereits erwähnten Punkte einer breiten Produktpalette und vertikalen Integration zurückführen. Japanische Marken neigen dazu, in der Produktion besonders effizient zu sein. In den unteren Segmenten ist ein Großteil der Produktion automatisiert und robotergesteuert, was zu einer extrem gleichmäßigen Qualität führt. Im Grunde sind die Uhren oft einfacher und mehr auf Haltbarkeit und Funktion als auf Schönheit und Eleganz ausgerichtet.

Folglich ist ein Schweizer Zeitmesser äußerlich oft schöner. Das zeigt sich in einer feineren Verarbeitung, aber auch in einer offeneren Konstruktion und reicheren Verzierung. Japanische Uhren aus den unteren Segmenten sehen oft geschlossener und "brutalistischer" aus.

Auch im oberen Preissegment gibt es Anzeichen dafür. Sehen Sie sich zum Beispiel ein Handaufzugskaliber 9S64 von Grand Seiko an. Obwohl es besonders schön verarbeitet und dekoriert ist, wird fast das gesamte Uhrwerk von einer großen Platinplatte bedeckt. Dies erinnert mehr an den direkten teutonischen Stil der Uhren aus Glashütte als an die oft durchbrochenen Schweizer Handaufzugskaliber der Spitzenklasse. Es sind die feinen Unterschiede, die die größeren gegenseitigen Unterschiede in der Philosophie ausmachen.

Oberfläche

Während die technische Lösung eher auf Einfachheit ausgerichtet ist, übertrumpfen die Japaner ihre Schweizer Konkurrenten oft bei der Verarbeitung. Grand Seiko zum Beispiel ist berühmt für seine Zaratsu-Polierung, die oft besser ist als bei ähnlich teuren Schweizer Uhren. Der Begriff "Zaratsu" leitet sich übrigens von "Sallatz" ab, nota bene einem deutschen Hersteller von Poliermaschinen. Auch wenn die Japaner die Techniken zu neuen Höhen geführt haben, handelt es sich also nicht um etwas grundsätzlich Japanisches.

Innovation versus Tradition

Der große weltweite Durchbruch der japanischen Uhrenindustrie kam mit der Einführung der batteriebetriebenen Quarzuhren. Eine radikale Innovation, die den Markt auf den Kopf stellte. Diese innovative Einstellung ist charakteristisch für die japanischen Häuser. Sie scheinen ein wenig mehr auf Erneuerung und Innovation aus zu sein als ihre Schweizer Kollegen, die im Allgemeinen als recht konservativ gelten können.

Citizen beispielsweise führte bereits 1976 die Eco-Drive-Technologie ein, bei der eine Quarzuhr über eine Solarzelle im Zifferblatt mit Strom versorgt wird. Diese Technologie ist immer noch eine Besonderheit der Marke.

Am oberen Ende der Skala hat Grand Seiko etwas Ähnliches getan, indem es den Federantrieb einführte, eine Uhrwerkstechnologie, die die wichtigsten Vorteile der elektronischen und mechanischen Zeitmessung vereint.

Gleich und doch anders

Heute findet man in fast jedem Segment sowohl Schweizer als auch japanische Uhren. Es ist unmöglich zu behaupten, dass die eine strukturell besser ist als die andere. Und warum sollte man das auch wollen? Die vielen großen und kleinen Unterschiede in der Herangehensweise führen zu spürbar unterschiedlichen Produkten. Und natürlich gibt es zahllose Ausnahmen und untypische Beispiele für all das oben Gesagte.

Das Ergebnis der unterschiedlichen Philosophien ist, dass wir als Enthusiasten die Qual der Wahl haben. Und das macht unsere gemeinsame Leidenschaft um so besser. Wenn möglich, sollten Sie also sowohl Schweizer als auch japanisches Metall in Ihrer Sammlung haben!